近年来,昆明医科大学遵循“立足云南、融合中外、博爱博爱、医文济世”的办学理念,以培养具备“道、仁、学、技、艺”“五技”的国际化人才为目标。通过融合质量标准、创新人才培养方案,融合医学人文素养教育优化来华留学生课程设置,融合“立体协同”培养机制聚同化异,融合学历教育和职业教育强化能力培养,创新构建了国际医学人才培养“四融合五技能”新模式,为我国医学教育高质量发展打造了“昆明医学计划”。

“之后我本科毕业后回国,从事口腔医学工作。我每天穿着白大褂,面对因牙痛睡不着觉的老人和因龋齿不敢笑的孩子。我看着他们,为每个病人制定治疗方案,耐心讲解护理要点。看着他们从心智上得到发展,我的职业获益感也随之增强,我的学习也变得更加强烈——我要突破瓶颈,提高自己的技能。在选择去哪所学校的时候,我心里已经有了答案。在昆明医科大学学习的日子一直在我的记忆里。 ”来自老挝的留学生邱艳云在关于来华留学的演讲中写下了这样充满爱意的话语。他在昆明医科大学的医学之路从本科一直延续到博士,目前正在攻读口腔医学专业,即将进入高水平。博士第二年。

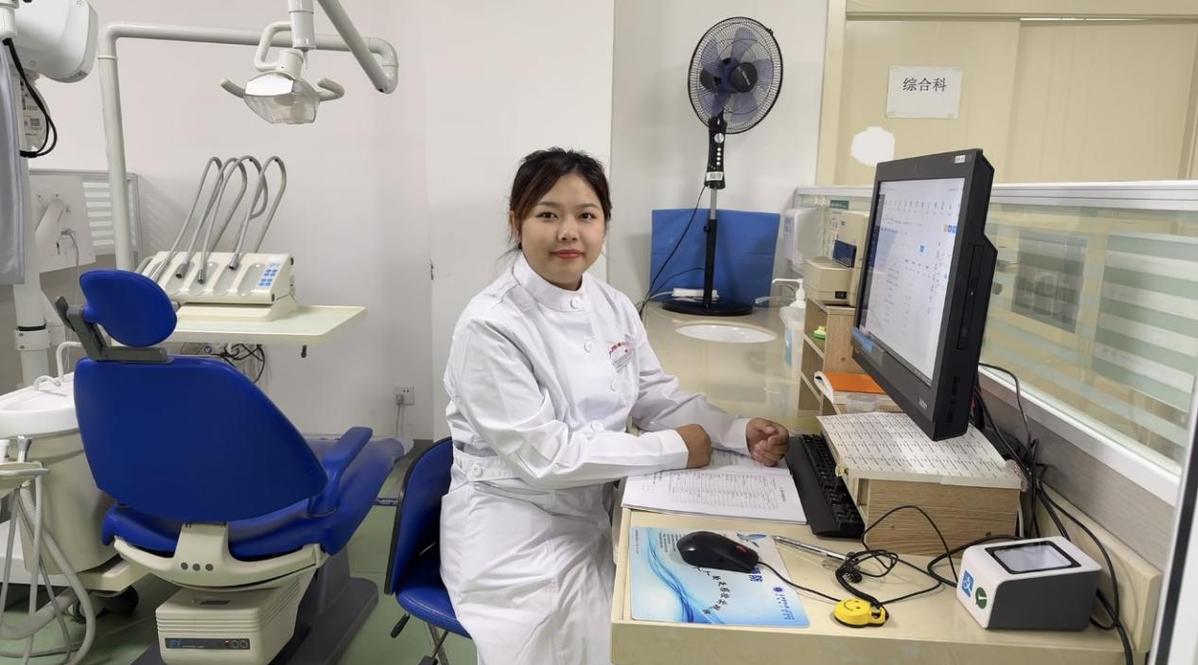

2025年,留学生邱艳云在昆明医科大学附属口腔医院学习实习。

来自印度的留学生顾明表示:“为了适应不同来源国医学人才的需求,学校会根据世界和主要来源国的人才培养标准制定并定期修订课程体系。比如针对南亚、东南亚国家医学教育的临床实践教学要求,结合当地疾病谱和疫情情况,学校增设了传染病、耳鼻喉科等实习科室。”

2024年MBBS国际学生参加昆明医科大学附属医院轮转教学

邱艳云回忆:“2009年我第一次来昆明时,昆明晚上很冷。九月。我到学校那天就出现感冒症状。加上缺乏出国留学的机会。但在昆明大学老师们的精心照顾和帮助下,我并没有下定决心学好中医和医学。 ”

针对刚到中国的留学生面临的困难,昆明医科大学专门为留学生开设了基础汉语课程和中国概况课程。当他们进入临床实习阶段时,还会增加中医课程,从基础日常会话到专业医学术语,还会开设医患沟通、医德医风等课程。学校在学习专业医学技能的同时,也十分注重学生人文素质和职业道德的培养。同时,学校还积极扩建第二、第三教室,打造精彩教育所有项目。学校成为国家留学基金管理委员会“牧田”项目云南省重点扶持院校。获批项目位居云南省高校之首。在龙陵县向达镇和云南白药建立了两个“医药+N”乡村振兴项目。两个“看中国”的社交技巧。 2024年,学校牵头组织境内外四所高校留学生赴世界文化遗产云南景迈山开展“了解中国”社交技能活动,共同体验“活生生的传统文化”。

2024年,学校将组织留学生参加“首届云南民歌大家唱”活动,体验“有一种生活叫云南”。

来自缅甸的留学生梁和宇参加了学校组织的2024年中国“感知中国”龙岭之旅。到滇西民族村落送服务,走进农村,感受中国发展成就。他分享道:“去傈僳族村寨志愿帮助少数民族群众体检的活动让我很感动。虽然我们语言交流可能不顺畅,但我们对中国有了很好的了解。对健康、美好生活的渴望超越了国界,这也坚定了我们建设人类健康共同体的信心;我们还去了向达镇卫生院,让我震惊的是,卫生院相当于国内大城市的知名医院才能提供的服务。”

来自尼泊尔的研究生Ujen今年在导师的推荐下申请了荷兰阿姆斯特丹大学的访问学者。他感慨地说:“目前在荷兰从事的神经放射学研究是其直接延续。昆明医科大学激发的学术好奇心。我希望学校能够继续扩大学术科研和交流平台,因为这对于学术研究事业的发展非常重要。”

除了高质量的课堂教学,我国医学教育还非常重视临床教学实践和科学研究以及学术训练,帮助学生实现从学术到职业的顺利适应和成长。由附属校医院、教学医院、实习医院、社区教学基地组成的综合实践教学网络DAD为国际学生提供了充分的临床实践机会。

来自柬埔寨的留学生福涵说:“在昆明医科大学实习期间,我通过临床实践学到了课堂上从未学过的知识和操作。当我学习泌尿外科时,我的教练经常会解释每个操作的步骤,讲完后他就允许我了。柬埔寨皇家医院。

2023年赴柬埔寨留学的研究生付涵在导师李炯明教授(昆明医科大学第二附属医院)的指导下学习腹腔镜手术

如今,不少留学生已在中国完成学业,回到祖国,成为当地医疗卫生领域的中坚力量。他们把在中国学到的医学知识和技能带到了保护当地人民健康的同时,也将中国医学教育的经验和理念传播到世界各地。

(中国日报云南记者站记者李迎清)

WS690ED9ABA310CECA48B7CACA

https://yn.chinadaily.com.cn/a/202511/08/ws690ed9aba310ceca48b7baca.html

版权保护:本网站发布的内容(包括文字、图片、多媒体)的版权形成等)归中国日报网(中国日报国际文化传媒(北京)有限公司)独家使用。未经中国日报网事先同意和许可,禁止转载和使用。向中国日报提交评论:[email protected]

近年来,昆明医科大学遵循“立足云南、融合中外、博爱博爱、医文济世”的办学理念,以培养具备“道、仁、学、技、艺”“五技”的国际化人才为目标。通过融合质量标准、创新人才培养方案,融合医学人文素养教育优化来华留学生课程设置,融合“立体协同”培养机制聚同化异,融合学历教育和职业教育强化能力培养,创新构建了国际医学人才培养“四融合五技能”新模式,为我国医学教育高质量发展打造了“昆明医学计划”。

“之后我本科毕业后回国,从事口腔医学工作。我每天穿着白大褂,面对因牙痛睡不着觉的老人和因龋齿不敢笑的孩子。我看着他们,为每个病人制定治疗方案,耐心讲解护理要点。看着他们从心智上得到发展,我的职业获益感也随之增强,我的学习也变得更加强烈——我要突破瓶颈,提高自己的技能。在选择去哪所学校的时候,我心里已经有了答案。在昆明医科大学学习的日子一直在我的记忆里。 ”来自老挝的留学生邱艳云在关于来华留学的演讲中写下了这样充满爱意的话语。他在昆明医科大学的医学之路从本科一直延续到博士,目前正在攻读口腔医学专业,即将进入高水平。博士第二年。

2025年,留学生邱艳云在昆明医科大学附属口腔医院学习实习。

来自印度的留学生顾明表示:“为了适应不同来源国医学人才的需求,学校会根据世界和主要来源国的人才培养标准制定并定期修订课程体系。比如针对南亚、东南亚国家医学教育的临床实践教学要求,结合当地疾病谱和疫情情况,学校增设了传染病、耳鼻喉科等实习科室。”

2024年MBBS国际学生参加昆明医科大学附属医院轮转教学

邱艳云回忆:“2009年我第一次来昆明时,昆明晚上很冷。九月。我到学校那天就出现感冒症状。加上缺乏出国留学的机会。但在昆明大学老师们的精心照顾和帮助下,我并没有下定决心学好中医和医学。 ”

针对刚到中国的留学生面临的困难,昆明医科大学专门为留学生开设了基础汉语课程和中国概况课程。当他们进入临床实习阶段时,还会增加中医课程,从基础日常会话到专业医学术语,还会开设医患沟通、医德医风等课程。学校在学习专业医学技能的同时,也十分注重学生人文素质和职业道德的培养。同时,学校还积极扩建第二、第三教室,打造精彩教育所有项目。学校成为国家留学基金管理委员会“牧田”项目云南省重点扶持院校。获批项目位居云南省高校之首。在龙陵县向达镇和云南白药建立了两个“医药+N”乡村振兴项目。两个“看中国”的社交技巧。 2024年,学校牵头组织境内外四所高校留学生赴世界文化遗产云南景迈山开展“了解中国”社交技能活动,共同体验“活生生的传统文化”。

2024年,学校将组织留学生参加“首届云南民歌大家唱”活动,体验“有一种生活叫云南”。

来自缅甸的留学生梁和宇参加了学校组织的2024年中国“感知中国”龙岭之旅。到滇西民族村落送服务,走进农村,感受中国发展成就。他分享道:“去傈僳族村寨志愿帮助少数民族群众体检的活动让我很感动。虽然我们语言交流可能不顺畅,但我们对中国有了很好的了解。对健康、美好生活的渴望超越了国界,这也坚定了我们建设人类健康共同体的信心;我们还去了向达镇卫生院,让我震惊的是,卫生院相当于国内大城市的知名医院才能提供的服务。”

来自尼泊尔的研究生Ujen今年在导师的推荐下申请了荷兰阿姆斯特丹大学的访问学者。他感慨地说:“目前在荷兰从事的神经放射学研究是其直接延续。昆明医科大学激发的学术好奇心。我希望学校能够继续扩大学术科研和交流平台,因为这对于学术研究事业的发展非常重要。”

除了高质量的课堂教学,我国医学教育还非常重视临床教学实践和科学研究以及学术训练,帮助学生实现从学术到职业的顺利适应和成长。由附属校医院、教学医院、实习医院、社区教学基地组成的综合实践教学网络DAD为国际学生提供了充分的临床实践机会。

来自柬埔寨的留学生福涵说:“在昆明医科大学实习期间,我通过临床实践学到了课堂上从未学过的知识和操作。当我学习泌尿外科时,我的教练经常会解释每个操作的步骤,讲完后他就允许我了。柬埔寨皇家医院。

2023年赴柬埔寨留学的研究生付涵在导师李炯明教授(昆明医科大学第二附属医院)的指导下学习腹腔镜手术

如今,不少留学生已在中国完成学业,回到祖国,成为当地医疗卫生领域的中坚力量。他们把在中国学到的医学知识和技能带到了保护当地人民健康的同时,也将中国医学教育的经验和理念传播到世界各地。

(中国日报云南记者站记者李迎清)

WS690ED9ABA310CECA48B7CACA

https://yn.chinadaily.com.cn/a/202511/08/ws690ed9aba310ceca48b7baca.html

版权保护:本网站发布的内容(包括文字、图片、多媒体)的版权形成等)归中国日报网(中国日报国际文化传媒(北京)有限公司)独家使用。未经中国日报网事先同意和许可,禁止转载和使用。向中国日报提交评论:[email protected]